蓪草水彩畫的文化視野-- 張錯

蓪草水彩畫是用蓪草樹 (Tetrapanax Papyrifer) 的髓心當紙,因此所謂的蓪草髓紙(pith paper, 簡稱蓪草紙),不是紙但可當作畫紙用,它來自一種植物樹心、幼樹長如粗草,長大後幹身長成龐大圓徑,樹幹內有白色圓捲髓心可取出,用闊長利刀可以把圓髓心慢慢削成一張張輕薄如紙的木片,晒乾後用作畫紙。越闊長的髓心越難削平,稍不平均,便會破裂。水彩蓪草畫尺寸有逾30x20 cm者,但低於30cm (1英尺x 8英寸) 的畫紙比較多、幼嫩蓪草髓也較雪白光亮,所以一般水彩蓪草畫都屬於這類的小型彩畫。

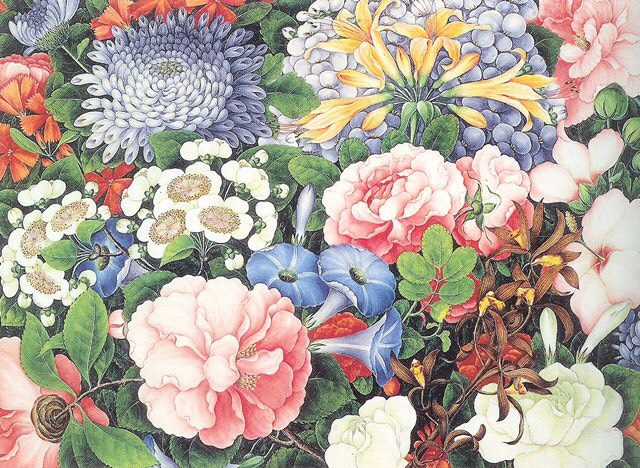

所謂食髓知味,畫家喜歡用蓪髓紙多過棉紙,就是髓紙在水彩或水粉潤濕畫繪,乾後能凝固彩粉,產生一種視覺的立體感,尤其用來描繪衣服頭飾。蓪草紙水彩畫其中一個重要主題就是工筆描畫花卉鳳鳥、達官貴人、宮廷妃嬪、一品夫人,服飾龍飛鳳舞,凹凸有致,怪不得西方驚為天人,大批訂購,尤以英美兩國最大宗。因此到了百年以後的今天,英美仍是許多化整為零的古董裝框蓪草紙水彩畫出售所在。

2001年英國約克大學 (York University) 學者伊凡.威廉斯 (Ifan Williams) 把收藏60幅蓪草紙水彩畫捐贈給廣州博物館,館方於該年底用該60幅畫為主體以「西方人眼裡的中國情調」主題展出,為了加強展覽内容,威廉斯先生又另借出了21幅自己珍藏,另外從收藏中國外銷畫最著名的英國「馬丁·格哥里畫廊」老店 (Martyn Gregory Gallery, London) 借展四幅蓪草紙水彩畫。蓪草紙畫色彩艷麗、質感强烈、题材廣闊,極具中國各地本土色彩,内容包含民間節慶及娛樂、兒童游戲、街市風光、手工業生產、刑罰及文武官吏肖像,種種不同的社會生活層面。展覽期間,同時由中華書局印製同名《西方人眼裡的中國情調》專冊出版 (2001,陳玉環主編) 。

威廉斯本來與其他學者Mark Nesbitt, Ruth Prosser合寫有一篇「米紙樹---蓪草:仙紗及其產品」(“RICE-PAPER PLANT – TETRAPANAX PAPYRIFER The Gauze of the Gods and its products” ) ,文中提到當初在1820年間在中國旅行回到歐洲的西方人,常攜回一種用水彩畫在「米紙」(rice paper, 即指蓪草紙,因此西方人常將宣紙與蓪草紙混淆) , 描繪民間生活的彩畫。而且「米紙」後來在20世紀初大量生產在歐洲、北美、中國雲南、尤其台灣新竹、苗栗一帶分佈於低海拔山麓至 2,000 公尺之山區,作為製造人工紙花的材料。這篇文章附錄了12幅珍貴的生產蓪草紙過程的水彩畫,是1849-1850年英人布蘭賴 (C.J. Blaine) 捐贈給英國Kew皇家植物博物館保存。這12幅畫分別名為1/ 揀種,2/浸種,3/蒔種,4/除筴,5/斬樹,6/浸膠,7/刮膠,8/除衣,9/切紙,10/晒紙,11/綑紙,12/裝箱,描繪內容稍為誇張,想是畫家根本未睹過蓪草樹,不知大小,但對當時貧乏的蓪草樹認識,極具參考價值。

西方植物學家開始注意到這種材料既非米亦非紙,而是一種天然樹木髓心削割而成,適合造紙花是因為它的肌理一經捏摺後,便自然成為花瓣的摺疊型不會改變,如加染色,更增鮮艷。所以20世紀初期的人工花多是這種叫做「蓪草」樹的髓心造成的。

威廉斯接著在2002年11月參加了北京大學中國古代史研究中心舉辦的「古代中外關係史:新史料的調查、整理與研究」國際研討會,發表論文「中國外銷蓪草水彩畫---一種歐洲透視」(“Chinese Export Watercolour on Pith---An European Perspective”) 。他在會中親自示範如何用蓪草髓莖切片製成蓪草紙畫,看來真是他山之石,可以攻錯,就像浙江大學歷史系黄時鑒教授指出,這些物品只有出口,没有進口,所以中國内地没有收藏,而香港、美國、英國等地都有,也有專家研究。

19 世紀西方貿易商人大批在省、港、澳三地訂製花鳥蓪草畫,有頗多起因,遠因是17、18世紀啟蒙運動與工業革命肇始,對自然生物界奧祕的好奇與探索,尤其植物花卉與珍禽異鳥,更是上窮碧落,放諸四海而皆準,務求搜羅盡至。及至船堅炮利,西方海上霸業由地中海擴入中亞、東南亞、及東亞各地,這些地區豐茂的植物花鳥,更是火上添油,如火如荼。香料需求也是誘因,由香料追索入香料植物,當初甚至嘗試把種子帶回本國栽種,但由於土壤氣候,培栽不能儘如人意,更不要說到觀賞了。

歐洲醫學本就有植物醫學,對世界各地奇花異草及它們的屬性研究搜尋不遺餘力,務求增加植物學在醫療的功效與知識。及至印刷術發達,許多原先稀有的植物繪圖,已能藉石版(lithograph)及銅版 (aquatint)大量印製,流傳廣遠,益增見聞之餘,在學習與好奇心驅使下,務求更上層樓。

東、西方靜物描繪、工筆花鳥、蝴蝶昆蟲、甚至海族魚類乃是一門藝術類別,挑戰藝者眼光與準確描繪,19世紀「中國貿易」開始,東南亞及中國南方一帶植物花果禽鳥,西方人又是眼睛一亮、眼界一新,增加所謂異國情調的奇情逸趣。省港澳能以花鳥稱譽的畫家,則以廷官(Tingqua, 關聯昌 ), 煜官(Youqua) 、新官(Sunqua) 等大師莫屬。

人多謂廷官專攻水彩、水粉及膠彩畫,乃是不欲與其兄林官(Lamqua) 的油畫競爭,此說並非儘然。廷官中國國畫工筆根基深厚,轉入西洋素描及水、粉、膠等媒介作畫,自非難事,所不同者,則是廷官等人的水、粉彩畫作,早已接受西方技法影響,呈現一派青春氣息,花綻如笑,鳥鳴若嚶,讓人心曠神怡,一洗中國傳統藝術四季敘情。

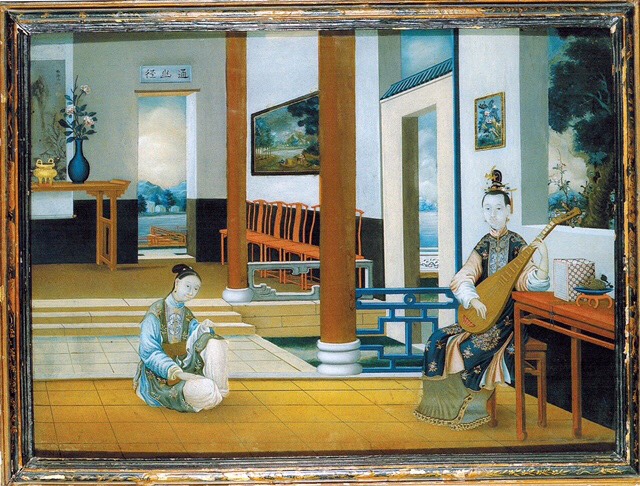

眾官水彩畫中,又以廷官生意鼎盛,店鋪達16間(或更多) 之多,原因是廷官眼光廣闊,不以個人為主,而廣納畫手,訓練他們從事蓪草、米紙、或甚至玻璃畫的繪製,以接受大量訂單,況且此類畫作多不下款簽名。因而「廷呱畫室」遠近馳名,而「廷呱畫室」一畫更成為廷官標誌,主要有兩種版本,一西一中,畫技一般,不見得就是出自廷官本人手筆,第一款西方版本橫匾有大幅「Tingqua」兩字。此畫主要是從外面4扇門窗窺視入室內三名畫工伏案工作,自近而遠,符合透視觀點,窗外加建廳房分於花卉果樹盤栽4盤,有鸚鵡一隻。兩邊懸掛楹聯一對,分別為「一簾花影雲拖地‧半夜書聲月在天」。第二款中國版本橫匾有「靜觀自得」4字,下方落款為「俊卿四兄雅屬」。其他大致相同,匾後有一大橫幅竹石國畫。

廷官僱用畫工大量生產,走的是分工路子,有似陶瓷上釉塗染,有人專畫樹石、有人專畫橋樑屋舍,有人再加金粉、透明釉,併合起來成一完整圖案,比一人獨立完成要快捷得多。另一方法,就是他預先打好草稿底本,再讓畫工分別臨摹倣製加色,每張畫稿都各自複製一百幾十份,再另重新排列分裝成冊,製成一百幾十本圖冊。至於他個人親筆作品,清逸秀麗,自非凡品了。

以上的底本方法,可以見諸美國皮博迪‧艾薩克斯博物館(Peabody Essex Museum)藏畫有360幅廷官(庭呱) 線描畫,並附草稿,分別描繪中國360個行業。後來由黃時鑒‧沙進(William Sargent) 合力編著出版《十九世紀中國市井風情---三百六十行》(上海古籍出版社, 1999) 。從20世紀70年代開始,省港澳三地的學者與博物館開始注意到蓪草紙畫、米紙畫、油畫等外貿畫的百年現象 (包括外藉畫家如錢納利George Chinnery等人的油畫或水彩創作),紛紛以永久陳列、展覽、專冊呈現這一項獨特時空的藝術。

但普普通通一本佚名中國畫家的花鳥圖冊,二百餘年後的今天,雖然冊頁散落或破損,但色彩仍然鮮艷,栩栩如生。

香港藝術館早在1976年就出版廷官《關聯昌畫室之繪畫》,雖是小冊子,卻展錄出廷官大氣的水彩及樹膠彩作品。1982年及1985年港藝館繼展出並出版《晚清中國外銷畫》及《錢納利及其流派》目錄,皆由譚志成館長(Lawrence Tam,他曾是我在九龍華仁書院老師) 籌辦。到了上世紀90年代,港藝館繼展出《歷史繪畫》及與皮博迪‧艾薩克斯博物館輪流合展出《珠江風貌---澳門、廣州及香港》,2011年,以中西繪畫專業藝術角度展出《東西共識---從學徒到大師》,並在館中作出永久陳列。香港大學美術博物館於2003年亦展出《海貿流珍---中國外銷品的風貌》。香港大學藝術學系教授萬青力《並非衰落的百年---19世紀中國繪畫史》(2005) 書內亦曾在第2章第五節提到「關氏畫肆與外銷洋畫」。

內地學者不遑少讓,胡光華早在2001年編著並由湖南美術出版社出版《中國明清油畫》,資料豐富。2008年廣州博物館館長程存潔著有《十九世紀中國外銷通草水彩畫研究》(上海古籍出版社),極富參考價值。

廷官不固定下款的畫作,固然是全面顧及其他畫工的整體表現,但風格定器物,在有恆風格的畫作裡,花團錦簇,喜鵲迎春,許多精彩而大氣的精品,依然被鑑定為廷官作品而不作他人想。其他外貿畫大師如新官,油畫、蓪草彩畫畫技精湛,極是珍惜羽毛,偶落下款,花卉畫內葉子暗藏「Sunqua」兩字,以示正宗。

所謂蓪草花鳥繪作,其實源自中國國畫工筆花鳥傳統,所有這些「官」字大師,都是花鳥工筆或山水寫意高手,其中林官、新官、煜官等人接受西洋油畫技巧訓練,更是青出於藍。在這方面恰好和郎世寧的畫技剛剛相反,他是以西洋油畫的基本功,接受東方寫實主義的工筆來描繪他的中國花鳥,而呈現出另一種高調的繽紛。

熟悉國畫的人都知道,就像用《芥子園畫譜》來練習,自古以來,花鳥描繪多自畫譜學習。老師授課,很少一筆一劃教傳,學生大都從畫譜或經典畫作觀摩摹繪。所謂經典花鳥,包括有殘唐五代徐熙擅長的「鋪殿花」,黃荃的「沒骨花卉」,宋朝趙昌的〈歲朝圖〉,南宋李嵩〈花籃〉,明代陳淳的花卉,或清代惲壽平「點染同用」的牡丹。

最有名的花鳥畫譜應是台北故宮出版一套精裝四冊滿漢文字並列的《故宮鳥譜》(1997) ,源出康熙朝大學士蔣廷錫所繪的設色素絹本《蔣廷錫畫鳥譜十二冊》,每冊30幅,共120幅。乾隆十五年 (1750) 命畫院供奉余省、張為邦兩人摹繪一份,再加漢滿文圖說於旁頁,歷時十一年始完成。台北故宮重印的四冊,僅原摹本的前四冊,然已難得可貴。本來花鳥圖冊,重鳥輕花,郎世寧許多畫作背景,多由助手補上。然這四冊花鳥,鳥語花香,相得益彰。所以觀蓪草花鳥,尤其是精品畫冊,最好明白何鳥何花?方悉言外之音,畫外之意。

蓪草常繪有「瑞紅」鳥一雙,鶼鰈情深,《故宮鳥譜》第一冊 71頁有注釋「…此鳥雌雄相並,宛如伉儷,性不再匹。故籠畜必雙,若去其一,則其一亦不能久存,即以他籠瑞紅配之,終不相合也。」觀鳥思人,有情眾生未若瑞紅。

又譬如鸚鵡,其實大者稱鸚鵡,小者叫鸚哥,有點像英文 parrot 與 parakeet 之分別。兩者均是能言之鳥,《故宮鳥譜》第二冊「南綠鸚哥」條內載,「廣之南道多鸚鵡,翠衿丹嘴,巧解人言,有鳴曲子如喉轉者,但小不及隴右,每飛則數千百頭。」如此巨大數量飛翔天空,一定壯觀。筆者在美國南加州鑽石吧山莊亦曾見過數十頭野鸚哥群集飛舞於天空,彩色繽紛,不可置信。如數千百頭,則可謂天外奇觀了。

唱鳥不止鸚哥,還有了哥或八哥(又名秦吉了,《聊齋誌異》篇目〈阿英〉內亦提及秦吉了及鸚鵡),皆能效人言。有時蓪草畫家把這些鳥類眼珠描得楞楞內斜視「鬥雞眼」,十分有趣