啟蒙與探源--茶葉、絲綢服飾與瓷器水彩畫 / 張錯

----此文屬 張錯著《蓪草與畫布》(台北藝術家出版社, 2017) 一書內第八章

1. 茶葉

17 世紀直落18世紀瀰漫歐洲的啟蒙運動,已不只是探索上帝創造宇宙的奧祕,而更有心把「人」的生存環境發現描述出來,增加全體生命的豐富內涵。不單是自然世界的花草樹木、飛禽走獸,蟲豸遊魚,就連人的居住環境,所謂「感官理論」(sensualist theories) 裡的起居飲食,個人日常得到「鼓舞」(daily sensations) 的生活美學,閒居 (at leisure) 時所享受的雅士情趣,建築、設計、蒔花、賞景、名畫、雕刻,都可以成為人文藝術的精神提昇,讓西方科學世界增加了一項探索課題---除了早已熟悉 (或已厭倦? ) 西方希臘羅馬古典藝術和文藝復興,還有那些領域可以開發探討?

神祕的東方!當然是比印度更遠更神祕而文化優厚的中國。法皇路易十四(1638-1715) 以五歲小童登位,成長後雄才偉略,與清康熙同時,歐洲「中國風」(Chinoiserie) 如火如荼,1698年法國印度公司 (Compagne de Indes) 第一艘商船經印度抵廣州把瓷器訂單送往景德鎮,1700返國攜回上萬瓷器。東方想像驀地成為事實,打破不倫不類、奇幻狂想流行的中國風,其欣喜可知。十六世紀自葡萄牙來華的多明我修士 (Dominican friar) 達克魯玆 (Gaspar da Cruz ,1520-1570) 在他的名著《中國見聞報告》Tratado das cousas da China (Treatise on things Chinese) 內就有以下名句:

When we hear tell of far-off things, they always seem more remarkable than they truly are. But here the contrary is true: China is even more extraordinary than any words can express.

每當我們聽聞遙遠事物,大都言之過實。但此地卻千真萬確:中國之出神入化,實非筆墨所能形容。

達克魯玆用葡萄牙文書寫,出版於去世前一年的1569,版本尚未普及,但已是《馬可孛羅遊記》後最忠實的中國描述,尤其譴責葡萄牙販賣非洲黑奴到南美巴西等地,又把中國奴隸變相賣到南美洲開墾,所謂變相,即是強調中國也有婢女販賣 (他用粵語拼音書寫為「妹仔」mui-tsai),但事實上中國只容許該婢女在僱主家長大到相當年齡後,就可出嫁或回歸原籍。達克魯玆此書要到十七世紀才有英文簡譯在普策斯 (Samuel Purchas) 的《我的朝聖旅遊》(Purchas his Pilgrimes, 1625) ,那時早已過期,其他傳教士如利瑪竇等耶穌會士的中國見聞,亦以簡譯方式出現在普策斯的書內。

達克魯玆書內提到的茶 (cha) ,卻一直是西方解讀亟求,尤其十六世紀海上霸權相更遞變後,英國與荷蘭互執中西海上貿易(maritime China ) 牛耳,愛茶的英國人,更是求「茶」若渴,法國人則較傾向咖啡與熱巧克力,沒有那麼渴切。到了十八世紀,英國茶葉大量輸入需求更殷,鍚蘭 (Ceylon, 今日的斯里蘭卡)、印度大吉嶺的紅茶 (black tea) 在國內課稅達百分百以上,成為富人的奢侈飲品,因而安徽、浙江、福建、廣東一帶大量清香撲鼻、價雖非盡廉而卻物美的綠茶 (green tea) 名種,就成為市民大眾的普遍飲品了。

法國著名傳奇航海家拉佩魯玆伯爵 (Jean-Francois de Galaup, Comte de Laperouse, de Galau,1741 – 1788? 為他正式法文名字,中譯姓名應為約翰‧法郎斯瓦‧狄嘉洛‧拉佩魯茲的伯爵,當時人多稱他為拉佩魯茲伯爵,後來演變為 de La Perouse) 在他著名四大冊《拉佩魯茲 1785-1788年,兩大航艦環繞世界航程》(Voyage de La Pérouse autour du monde sur l’Astrolabe et la Boussole , 4 vol. 1797; A Voyage Round the World 1785-1788,英譯本1801;subsequent editions by L.A. Milet-Mureau,另英譯本三種) 曾有一段有關歐洲與中國貿易所產生的經濟窘困:

The Chinese trade with the Europeans amounts to a million, two-fifths of which is paid in silver, the remainder in woolen cloth from England, calin (a tin alloy) from Batavia and Malacca, cotton from Surat and Bengal, opium from Patna, sandalwood and pepper from the Malabar Coast…. All that is brought back, in exchange for all these riches, is green or black tea, with a few crates of raw silk for European factories; for I do not count the porcelain that serves as ballast for the ships…..Certainly no other nation conduct such advantageous business with foreigners .

歐洲與中國貿易總達百萬銀元,五分二由銀元付出,其餘來自英國的毛布,來自巴達維亞及馬六甲的白錫 (譯注,原文calin 應是 pewter 舊稱),來自印度蘇拉特和孟買棉布,自蘇時那的鴉片,來自印度西南部海邊馬拉巴海岸的檀香木及胡椒…..這麼大的花費去交易買回來的是綠或紅茶,加上幾箱給歐洲工廠加工的生絲;我還未算入船隻壓艙之寶的瓷器…..真的,沒有一個國家會和外地人進行如此一面倒的商業貿易。

如果注意地理,就知道這個法國人所舉出各種不合貿易情理之事,多在印度及馬來半島發生,皆為英國殖民地,除了印尼的巴達維亞為荷蘭屬地外,中國茶葉生意佔盡西方便宜,即使其他歐洲國家亦感到有開發貿易資源的迫切需要,法國路易十六 (Louis XVI) 遂決定追隨英國庫克船長 (James Cook) 首度環遊地球全世界的初衷,委命拉佩鲁兹帶領天文學家、地理學家及植物學家從事環遊西太平洋科學探險。船隊先自大西洋駛向南美洲最南端的合恩角 (Cape Horn) ,再經南太平洋到澳門,然後由菲律賓往北航行到堪察加半島,他的航海地圖資料顯示,曾探測澎湖西南部海底淺灘,並且探測風向,抵達澎湖群島,在安平停泊,但未上岸。然後再調轉南向,繞過恆春半島,繞行花東海岸通過日韓間的對馬海峽,試圖找出滿洲(Tartarie Chinoise)與庫頁島(Ile de Tchoka Seghalien,薩哈林島)之間的海峽,但並未成功。

拉佩魯茲這類大型探險,對世界海洋地理肯定有進一步的準確測量,但對陸地植物標本搜集,實不如第五章所述化整為零的植物獵人(plant hunters) ,尤其是曾來中國兩次,把茶種(tea seeds) 移植往印度喜馬拉雅山大吉嶺 (Darjeering) 成功種出紅茶的蘇格蘭人羅伯特‧福瓊(Robert Fortune 1812-1880)。近年研究茶葉歷史學者,越來越重視西方植物獵人的貢獻,莎拉‧露絲 (Sarah Rose) 先在倫敦「和記」出版社有《為所有中國茶---英國怎樣盜取全球最愛飲料及改變歷史》(For All the Tea in China---How England Stole the World’s Favorite Drink and Changed History, Hutchinson, London, 2009) 一書,翌年企鵝維京出版社(Penguin-Viking, 2010) 全球發行,2014年台灣出版中譯本《植物獵人的茶盜之旅:改變中英帝國財富版圖的茶葉貿易史》(麥田出版社,2014) 。

中譯本顧名思義,把福瓊視如獅王李察一世 ( Richard the Lionheart) 時代的俠盜羅賓漢 (Robin Hood),或看作成一個傳奇的園藝家、竊賊、或間諜,把中國茶葉種子偷出移植,改變兩大帝國茶葉的貿易歷史。但看來並不儘然,儘管茶葉貿易仍然操縱在廣州十三行商人及腐敗的海關官僚手裡,所謂《為所有中國茶》,除了暗示早年茶史經典鉅著胡卡氏 (William H. Ukers) 的書名《關於茶的一切》外 (All About Tea, The Tea and Coffee Journal Company, 1935) ,其含意應是取自英國童謠 (nursery rhymes) 的〈胖蛋〉(“Humpty Dumpty”) 其中一句「所有國王人馬」(All the king's horses and all the king's men) ,露絲此書題目多了一個前介詞「為」 (preposition “for”) ,就是含指為了中國所有茶葉,福瓊盜取居功至大。福瓊最大功勞就是成功把中國紅茶種子移植往印度,再發展入錫蘭,成為世界流行飲料,但從運輸種子及幼苗成長的種種困難到技術克服,自始至終,都沒有「盜取」過 (stole),也許「暗中」靜悄悄 (secretively) 一字較為適當。讀者宜參考該書原著第八章「1849年上海農曆新年正月」(Shanghai at the Lunar New Year, January 1849, p.111-114) 有關茶種的敘述。

此章內有提到除了船期、季節氣候的運送困擾,幼苗在「華登恩玻璃箱子」(Wardian case) 內被土壤害蟲嚙食的煩惱外,還有茶葉種子生蛆。福瓊曾向販賣種子的「園藝商」阿程 (Aching) 請教,雜拌在茶種看來像骨灰的白色粉末是什麼?阿程用破英文回答:「蝨子骨灰」(burnt lice) ,福瓊大驚笑問「什麼灰?」阿程煞有介事回說,的確是蝨子骨灰,因為潮溼衍生蛆蟲,蛆蟲需要食物,種子因此遭殃。這應是上海人的洋涇濱 (pigeon English) 錯誤 (有點像日本人把 R音讀成 L音),阿程要說的不是「lice」,是「rice」,就是把大米燒乾了,混合在種子裡,提昇種子空間與乾燥度,福瓊最後當然是聽懂了,從此茶種混雜燒乾的大米運往印度,平安無事。

其實像福瓊這類植物獵人,最宏觀忠實描述還是本書第五章內提到的英國園藝家馬斯格拉夫兄弟(Toby Musgrave and Will Musgrave) 及合夥人嘉達那 (Chris Gardner) 合著一書《植物獵人:兩百年來世界探險與發現》(The Plant Hunters---Two hundred years of adventure and discovery around the world, 1998),也更值得中譯介紹,就是說在這兩百年內,西方植物獵人不止福瓊一個,還有許多同袍四散世界各地,搜集植物標本和種子,帶回歐洲培養種植。福瓊和中國茶及印度紅茶有關,屬傳奇人物,他有四本著述,以《三載中國北方浪遊》( Three Years’ Wanderings in the Northern Provinces of China, London, 1847) 及《旅向中國各地茶園》( A Journey to the Tea Countries of China, London, 1852) 最受歡迎。

福瓊只成功移植了紅茶,雖然他也走遍江浙閩粵各地收集其他茶種或標本,綠茶依然是中國無可篡奪的茶品種。茶種類以發酵 (fermentation) 程度不同而定,綠茶為無發酵茶,包括龍井、碧螺春、毛尖及台灣的金萱。紅茶是全發酵茶,發酵程度達百分百。其他半發酵、或輕度發酵茶則包括有烏龍、鐵觀音、包種等。製作過程的殺青、烘焙又可分為生、熟、半生熟茶。無烘焙為生茶,有烘焙為熟茶。紅茶本來是生茶,但有時因為運輸時間長,故意烘焙一下增加乾燥度,亦可稱為半熟茶。西方一直對茶葉的種植、採摘、收集分類、製作過程、包裝、運輸感到興趣,正是啟蒙運動尋求知識的伸延。

蓪草紙(有時畫在宣紙) 畫本 (album) 也有全套描繪茶葉生產銷售過程,從種茶樹開始一直到收成,製作,入箱種種,分別為 1/ 種植樹苗 ,2/ 澆灌,3/ 摘茶,4/ 炒茶殺青 ,5/ 切茶,6/ 烘焙,7/ 篩選,8/ 挑揀,9/砣秤稱茶,10/ 腳踩茶葉入箱,11/封箱,12/品茶。因為畫匠不同,雖然資料大同小異,但大師與小匠的繪圖功力,藝術評價卻有天淵之別。

2002年法國「圖藝書庫」( Bibliotheque de l’Image) 出版了一本耶穌會傳教士攜回放在會所圖書館的製茶繪本,共五十張彩色絹圖,繪於1806年,命名為《茶旅:一本十八世紀中國畫冊》(Le Voyage du The---Album Chinois du XVIII Siecle , France, 2002) 並由吉美博物館 (Musee Guimet) 東南亞傳統收藏部主任巴狄斯 (Pierre Baptiste) 寫序,法拉雅 (Mariage Freres) 書內分別用法、英文解說,除了把原圖部分放大,更把全圖縮小以窺全豹,真是圖文並茂。就畫法而言,這五十幅茶畫皆是揉合西洋与中國傳統畫法,強調的不是茶的生產,而是尋茶買茶運茶入城的過程,真是名符其實茶的旅程。

美中不足的是《茶旅》繪本的殘缺,每張圖片都有頁數,人物頭部上面都看出有大寫英文字母 A,B.C,D,E,顯示出在畫的分頁都有解說這些人的身份,如果這些人同一類型,譬如六、七個踩茶葉工人,便僅用同一樣的字母代替 (譬如全部為H) ,這樣邊閱邊查看,按圖索驥,增加了茶的旅程或製造過程的故事性。可惜這些文字解說字母人物的頁張都遺失不見了,也就無從知道畫中人物身份。

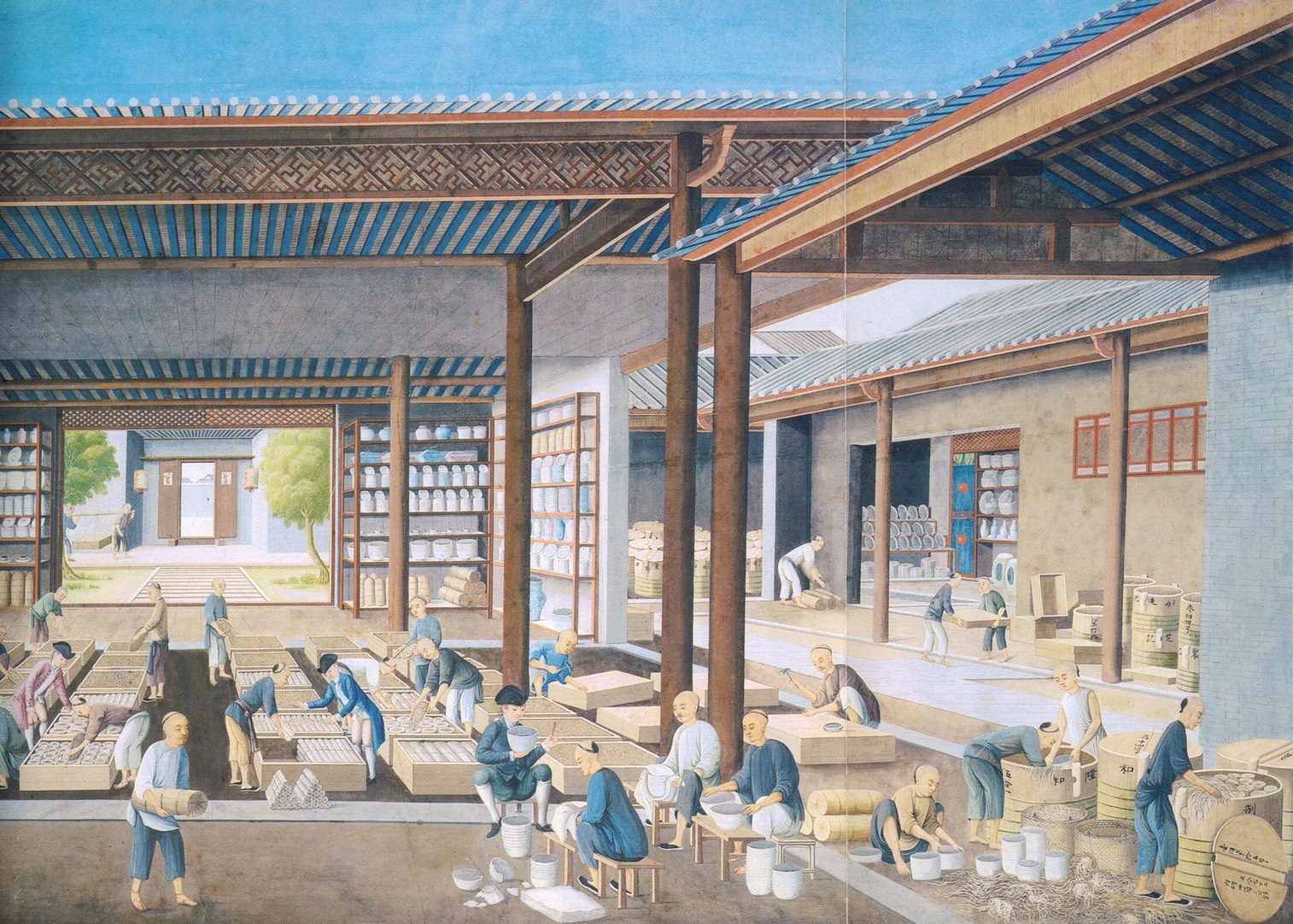

但也不重要,許多現存有關茶貿的蓪草畫冊拆散後的單張畫,都是以圖代文,觀者細心審視欣賞,自有心得。1975年香港藝術館得市政局資助,購得英人標爾 (N. Beale) 1854年自廣州同文街「廷官畫室」一套九十九幅粉彩蓪草畫,館長溫訥 (John Warner) 大喜之餘,展出部分畫作,並出版一本薄薄不到四十頁的冊子《關聯昌畫室之繪畫》(Tingqua : Paintings from his Studio, Hong Kong Urban Council, 1976) ,其中第三十五頁是描述茶廠裝箱出貨的全景,採用西方透視法,前景人頭擠擁,裝茶入箱各司其職,廳前一幅大匾,寫著「承辦各種名茶」,廳內柱樑分貼紅紙墨字春聯「新春大吉」、「一團和氣」、「一本萬利」。後廳出口就是碼頭,舟船競泊,工人在河邊摃箱入船。

1984年牛津大學藝術史教授柯律格 (Craig Clunas) 出版了研究蓪草水彩畫的專著《中國外貿水彩畫》(Chinese Export Watercolors, Victoria and Albert Museum, London,1984 ) ,把維多利亞阿爾拔博物館收藏130套完整或分頁的蓪草水彩畫分門別類整理出一個頭緒,書並沒有分章,但他提到〈茶葉和瓷器工業〉(The Tea and Porcelain Industries) ,並首先用了一張「馬騮搣茶葉」(Monkey picking herbs) 彩圖,大概柯教授不敢肯定猴子爬到山崖上採的是茶葉,所以用了一個草藥(herb) 的普遍名詞,解說為加添茶香的香草 (to gather herbs for flavouring the tea) ,當然也可包括寧神生津的茶葉。其實「馬騮搣」正是中國嶺南最傳奇的野茶。「馬騮」粵語就是猴子,「搣」是動詞,用拇指搭食指或中指去捏 (to snip, to pinch) 之意。茶人相信極品之茶不在茶園,而在稀生雲霧絕頂的三葉尖端嫩茶,只有訓練有素的猴子揹著筐籮攀爬崖巔方可採到佳種,如此一來,那就絕非福瓊移植紅茶到印度那麼簡單了。

2. 絲綢服飾

絲綢的生產過程與茶葉過程描寫亦大同小異,西方人喜歡追尋源流,所飲之茶從何來如何製造?所穿之衣為何材料? 如何紡織?茶葉己如上述,絲綢則牽涉到中國的桑蠶植養,如何取繭、炕繭、煮繭、漂繭、繅絲、紡紗、染色、纏絲、錘絲、晾絲(絲不能晒)、織錦、刺繡,把這種過程一一繪畫成冊,自是趣味盎然。

從原料的絲到成品的綺羅綢緞,欣賞外貿水彩畫,更應注意到18,19世紀清代服裝衣著。最早有英國人梅遜在1800年間出版的《中國服飾》(The Costumes of China, 1800) ,後來要到1960年代珍斯 (Roger Soame Jenyns, 1904-1976,中國藝術史家,曾留居香港,後在大英博物館任職) 及朱妲 (Margaret Jourdain, 1876-1951,英國傢俱史專家,文筆磨練極佳) 倆人合著的《18世紀的中國外貿藝術》(Chinese Export Art in the Eighteenth Century, 1967) 才在最後一章提到〈絲綢衣料〉(Silk Textiles) 於歐洲加工與流行。

沈從文先生編著《中國古代服飾研究》的161, 162章就分就提出〈清初刻耕織圖〉及〈清初婦女裝束〉,幫助我們欣賞蓪草畫描繪皇族妃嬪、達官貴人、布衣百姓、婦孺裝扮。沈先生首先指出,「清初清兵入關,遷都北京後,為強使人民臣服,民族壓迫嚴酷,不久就有薙髮易服法令,特別對南方人民嚴厲。但是,當時即傳有 “男降女不降,生降死不降” 等說法。從明、清間畫跡分析,居官有職的,雖補服翎頂,一切俱備,婦女野老和平民工農普通服裝卻和明代猶多類同處,並無顯著區別。」

至於一般南方中層社會婦女家常裝束,沈先生又指出兩點,第一特點為領子高約寸許,有一二領扣。第二特點為便服領下多外罩柳葉式小雲肩,也是17, 18世紀間衣著特徵。雖然這些平民服飾現已不存,但雲肩圖案,元明留下來青花瓷器肩部的如意雲肩紋飾,提供給我們不少資料。

大概沈先生沒想到,清代蓪草人物彩畫服飾更進一步準確提供當時穿著服飾。據孫恩樂、王靜、孫壹琴三人合著的〈蓪草水彩畫中的廣府女性服飾特徵〉(《紡織導報》廣東工業大學藝術設計學院,廣州美術學院藝術與人文學院2012,7月號 ) 文內指出:

蓪草水彩畫所描繪官宦婦人的服裝分為禮服和常服兩種類型。禮服主要有袍、褂、霞帔、背心等。官宦命婦的禮服常以蟒袍外常罩霞帔為主…常服多以袍衫搭配為主。衣襟有大襟、對襟、一字襟等式樣,形制各異。裡面穿旗袍,袖口為馬蹄袖,《廣州旗民考》一文曾記載:「滿漢八旗婦女都喜歡穿著旗袍。」總之,衣襟、袖口是運用圖案重點裝飾的部位。從蓪草水彩畫精緻的圖案花紋来看,當時廣府地區的官宦貴婦喜歡在衫外罩一件背心,背心款式無論長短,其衣領、袖邊、衣擺處均有滾邊鑲嵌刺繡,做工精細。當時流行一種衣長過膝的背心,下擺處有流蘇裝飾。還有在衣服的圓領上搭配一條白色的領巾,領巾圍繞頸部打結垂下,長達數尺,巾上還有與服飾相呼應的彩繡花紋。

由此看出,從絲綢到服飾的背景提供,蓪草畫絕對不止是「中國貿易」的工藝品,它們蘊含著中國南方一種悠久的產業文化,一種長僅百餘年的藝術話語 (art discourse) ,有似曇花一現,餘香不散。

3. 瓷器

瓷器製作自是以景德鎮出口到廣州作為經銷站,西方凡談景德鎮陶瓷,一定會提到兩位法國耶穌會神父殷弘緒(Père Francois Xavier d'Entrecolles,1664-1741)和杜赫德 ( Pere J.B. du Halde, 1674-1743) ,尤其是殷弘緒寫的兩封長信(也是1712年寫的報告 ),這位天主教耶穌會法國籍傳教士就像植物獵人福瓊搜集茶葉資料一樣,對景德鎮工業環境及瓷器原料製造方法作了詳盡報導,鉅細無遺,簡直就是造瓷技術原始參考資料,傳遍歐洲。 殷弘緒之所以能長駐饒州及景德鎮,主要是康熙48年(1709)透過江西巡撫郎廷極私人關係,將法國葡萄酒進呈康熙皇帝得到讚賞,遂獲官方庇護,長居江西饒州 (出産高嶺土之地) 長達7年之久,並能進出景德鎮大小陶瓷作坊,熟悉窯場製造瓷器及各項工序與技術。康熙51年(1712)及康熙61年(1722),殷弘緒兩度將在景德鎮觀察學習而得的瓷器製作細節,以及相關樣本寫成報告 (即是上面所說的兩封信) 寄去印度耶穌會分會首長。據他描述:「景德鎮處在山嶽包圍的平原上。鎮東邊緣的外側構成一種半圓形。有兩條河從靠近鎮邊的山嶽裡流下來,並匯合在一起。一條較小,而另一條則很大:寬闊的水面形成了一裡多長的良港。這裡水流流速大大減緩了。有時可以看到,在這寬闊的水面上並列著二、三排首尾相接的小船。從隘口進港時首先看到這樣的景色:從各處嫋嫋上升的火焰和煙氣構成了景德鎮幅員遼闊的輸廓。到了夜晚,它好像是被火焰包圍著的一座巨城,也像一座有許多煙囪的大火爐。也許這種山嶽環抱的地形,最適於燒造瓷器。」

他又跟著指出:

瓷用原料是由叫做白不子 (「子」音den,景德鎮俗字,此處特指用瓷石舂制而成的塊狀泥料) 性軟,高嶺性硬,用二種配合成泥。或子七分、高嶺三分,或和高嶺的兩種土合成的。後者 (高嶺) 含有微微發光的微粒,而前者只呈白色,有光滑們觸感。為了裝運瓷器,無數大船從饒州逆流而上,開往景德鎮,同時,也有那麼多的載有形狀如磚的白不子和高嶺土的小船從祁門順流而下。

因為,景德鎮是不產製造瓷器所需要的任何原料的。白不子的顆粒非常微細,它不外乎是採自石坑的岩塊而已。然而,並非一切岩塊都能用來製造瓷器,不然就沒有必要專程到二、三十古裡遠的鄰省 (即安徽省)把它運來。依中國人的說法,優質岩稍帶綠色⋯⋯

下面敘述白不子的製備工序。先用鐵槌破碎岩塊,後將小碎塊倒入乳缽內。用頂端固定有以鐵皮加固的石塊的槓杆把它搗成微細粉末。這種槓杆可用人力或水力不停頓地操作,其操作方式與磨紙機上的搗槌的操作方式無異。

然後,取出粉末,倒入盛滿水的大缸內,用鐵鏟用力攪拌。停止攪拌數分鐘後,有乳狀物浮出表面,它有四、五根手指厚。再把乳狀物取出,倒入盛滿水的另一容器內。這一操作要重複多次,直到頭一個缸內的水經過數次攪拌和取漿,在其底部只剩下不能用來製備粉料的渣子為止。然後取出渣子,重新加以搗碎。

將乳狀物從第一個缸取出來倒入第二個容器內,不久便在底部產生泥漿的沉澱。俟上面的水澄清之後,將容器傾斜,倒出水,這時要注意,勿使沉澱物把水弄混。再將泥漿移入幹燥用的大模子內。在沒有完全變硬以前,把它切成小方塊,成百成千地出售,白不子一稱,是按其形狀和顏色命名的。這個倒漿用的模子又大又寬,形狀像,箱子,其底是用磚豎砌的,表面平整。在這個排列整齊的磚層上,舖一張面積和箱子相等的粗布,往裡倒入泥漿,稍等片刻,用另外的布把它覆蓋,再在其上面平舖一層磚。這就能迅速地排除水份,不浪費瓷用原件,硬化容易作成磚形⋯⋯

精瓷之所以密實, 完全是因為含有高嶺. 高嶺可比作瓷器的神經。同樣, 軟土的混合物增加了白不子的強度, 使它比岩石還要堅硬。一個豪商說:若干年前,英國人,也許是荷蘭人(在中國對這兩國人起了一個共同的稱呼) 把白不子買回本國,試圖燒造瓷器,但他沒有使用高嶺,因而事歸失敗,這是他們後來談出來的。關於這件事情,這個商人笑著對我說:他們不用骨骼,而只想用肌肉造出結實的身體⋯⋯

在景德鎮的河岸,除集攏著許多載有白不子和高嶺的小船外,還可以看到滿載白色液體的小船。我雖早已知道這種液體是使瓷器獲得白色和光澤的油,但卻不知其成份,直到最近才有所瞭解。在我看來,給各種油起的中國名稱“油,”若統統說成是液體,是不恰當的,不如稱作是一種塗料 (Vernis, 張錯按,即英文varnish清漆)漆為宜⋯⋯

第一道工序是重新純化所購入的白不子和高嶺,排除渣滓。因為在所出售的白不子和高嶺中往往混有一些渣滓。將白不子粉碎,倒入盛滿水的缸內,用大攪泥棒拌勻,放置頃刻,取出浮在表層的物質,接前述的方法繼續處理⋯⋯ 但高嶺和白不子的配比最小為 1 ∶ 3。 經過第一道工序的處理後,將所配製的泥漿倒入大坑內。整個坑由石塊和水泥砌成。在抗內,工人將泥漿連壓帶捏,直至結塊為止。這是非常激烈的勞動。從事這種勞動的基督教徒沒有功夫參拜教堂;找不到人代替是不允許去教堂做禮拜的,因為,只要這道工序的勞動一停止,其他一切工序勞動也隨著停止。

從用這種方法製成的團泥任意割取泥塊,把它舖在大石板上,向各個方向進行捏練。這時要特注意,勿使空隙和雜質留在裡面。即使有一根毛髮或一粒砂子,也會使瓷器的製作歸於失敗。若不充分捏練泥塊,瓷器就會龜裂、破裂、坍塌、甚至會變形。對於瓷器的成形,或是採用轆轤,或是採用尃門的模型。成形後用泥刀進行修坯⋯⋯

以上大量引用殷弘緒書信內有關陶瓷製造過程,主要是強調這位虔誠的天主教耶穌會神父一直沒有機會返回法國家鄉,客死安葬於北京。至於杜赫德 du Halde一生從未來過中國,雖然他的《中華帝國及其所屬韃靼地區的地理、歷史、編年紀、政治和博物》Description de l’Empire de la Chine et de la Tartarie Chinoise, 1735一書也把殷弘緒的兩封信收入,被譽為法國漢學鉅著。但殷弘緒不是什麼「商業間諜」偷取景德鎮「祕方」,的確西方商人曾把大袋的高嶺土及瓷石運載回歐洲企圖分解它們的化學程式,的確法國利摩日(Limoges) 後來也發掘出瓷石而燒出光亮瓷器,但這些並不是什麼「商業祕密」,中國自元代開始已有陶瓷製作書籍,如蔣祈的《陶記》,明代也有曹昭《格古要論》,文震亨《長物志》,明末宋應星《天工開物》,均有專章述說陶瓷燒製。到了清代更有唐英《陶冶圖編次》、朱琰《陶說》及藍浦、鄭廷桂師生合著的《景德鎮陶錄》…等等。

那麼殷神父為何煞費苦心長篇大論在兩封書信內仔細描述呢?道理很簡單,西方一直缺乏有關中國陶瓷燒製過程的翻譯資料,他們出版的大部分都是陶瓷史或陶瓷分類欣賞圖說,譬如英國的卜士禮醫生 (Stephen Bushell, M.D. 1844-1908) , 他雖留華32年,亦替Victoria & Albert Museum 添購了許多藝術珍品,但在漢學的專長是西夏文、女真文和契丹研究,容或亦有出版中國瓷器等著作及豐富陶瓷收藏,但恐怕他收藏的西夏銀幣及中國古代銀幣知識要比瓷器來得更深厚。

《景德鎮陶錄》刊行於清嘉慶二十年 (1815) 年,一直要到1856年才被法國漢學家儒蓮 (Stanislas Julien 1797-1873) 翻成法文《Histoire et Fabrication de la Porcelaine Chinoise》。儒蓮此人身裁壯碩,精力充沛,潛心好學,是個語言天才,除了通曉希臘、希伯來、阿拉伯、波斯、梵文等語言,並開始學習中文,六個月後把《孟子》翻譯成拉丁文,並且參考漢滿文版本,學習滿洲語。他在法蘭西學院四十餘年,除翻譯《景德鎮陶錄》外,還陸續譯有《三字經》、《灰闌紀》、《趙氏孤兒記》、《西廂記》、《玉嬌梨》、《平山冷燕》、《白蛇精記》、《太上感應篇》、《桑蠶記要》、《老子道德經》、《天工開物》等中國典籍。

《景德鎮陶錄》是一本了不起的參考書,像殷弘緒實地在景德鎮考察,藍浦與鄭廷桂師生兩人根本就是景德鎮本地人,就如嘉慶二十年翼經堂初刻本內劉丙〈景德鎮陶錄序〉中指出,此書作者,「生乎其地,自少而長,習知其事,隨時而筆之於書,良非採訪記錄,偶焉旁涉者可同日而語也。」

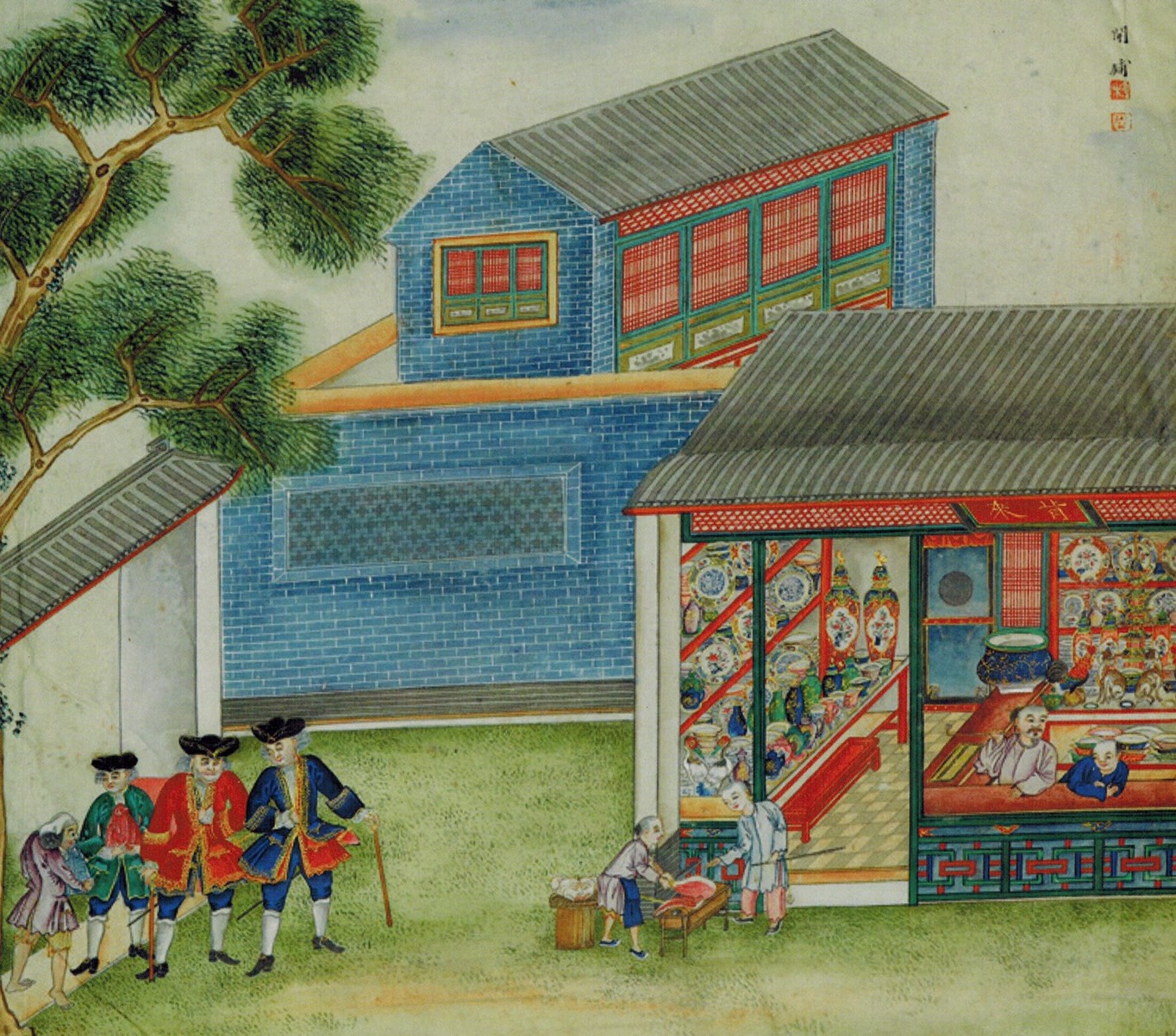

至於外貿方面,景德鎮瓷器亦如中國各地茶葉絲絹一樣,並非直接銷售洋商,而是集中在廣州城沙面 (一個人工填島沙洲,亦為英法租界) 的外國洋行或同文街、靖遠街其他中國人承辦商店。瓷器由洋商與廣東瓷商簽訂合同,按照洋商指是的瓷器種類及造型,再把訂單交往景德鎮瓷廠燒制。一旦貨成,瓷商或代表官員便往景德鎮查貨結帳,貨品入箱後由水路入珠江抵廣州交貨。但後來因景、廣兩城相隔數百里,路途遙遠,損壞、運費成本增加,廣州佛山石灣畫工本就有很優良繪塑傳統 ,精明粵商便想到把景德鎮出產的白瓷胚胎運來廣州加工,彩繪特色為「蝶舞百花不露白」(millefleur) ,成為後來的「廣彩」,此是後話。

1965年美國紐約麥美倫出版公司 (The Macmillan Company) 出版了一本稀見大型開本的《瓷書》(The Book of Porcelain) ,德文原著為瑞士古董商史地希連 (Walter A. Staehelin) ,英譯為布洛克 (Michael Bullock) 。此書黏貼了34張中國水彩圖畫,明顯來自18世紀南方蓪草畫家筆法,應該是對藝術繪畫有興趣的史地希連在瑞士首府伯爾尼 (Bern) 經營他的古董店時,曾在1954年間持有一套34頁的景德鎮製運瓷器過程的水彩繪冊,遂利用對中國陶瓷知識,參考上面兩封耶穌會神父的書信,朱琰《陶說》(Bushell有部分翻譯) 及藍浦、鄭廷桂合著《景德鎮陶錄》,用德文詳細寫出整個製運過程,前18幅圖為製造邊程,其餘則為運送過程。原畫左或右上角均有中文標題,譬如饒州、鑿土、樁土、踏土、篩土、泌沙、印格、賣土、車胎、盪釉、裝窯、燒窯、定貨、鬥彩、焙爐、交草、裝桶、過灘、歸裝…。

縱觀全書圖文,雖早自1965年出版,卻是完整的景德鎮瓷器分工生產到出售過程,讓我們知道製土賣土是一過程,其他過程製胎上釉、燒窯加工,到包裝成貨、運輸過海關的第30圖「歸裝」,史地希連描述十分道地,顯然細讀過參考書籍,容或有誇張內行之處,甚至不準確,但他能在啟蒙之餘,以外貿水彩畫直探製瓷根源,已經是中西文化交流最大的貢獻了。

2012年倫敦著名中西貿易畫廊馬丁·格哥雷 (Martyn Gregory) 在第90號目錄「從中國到西方」(From China to the West) ,展出引以為傲的兩大中國外貿畫圖冊買賣,一冊是24 張個別有關中國傳統樂器介紹,另一冊是34張與上面《瓷書》一模一樣的瓷器製運水彩畫 (在此簡稱《格本》)。目錄前言對中國樂器繪圖引進西方有介紹,《格本》瓷器製運畫冊中,卻驚人指出當世此畫冊共有三個版本,也引證了廷官 (Tingqua) 開設多間工作室僱用畫工分工繪畫之說,此三冊瓷製運畫目前看到的兩本《瓷書》及《格本》,不見得就是出自廷官畫室,但也未必沒有可能,可能同一畫室不同畫工,或是同一畫室不同分工,或是不同畫室不同畫工,但比較《瓷書》及《格本》全部34幅描述大致相同,從第一幅瓷商陸路抵江西饒州開始,再轉水路到南昌直落景德鎮、到瓷廠水陸貨運,往廣州黃埔海珠炮台等等,本書把兩幅「過灘」圖繪比較都如出一轍,佈局、筆法一樣,只是船夫衣服顏色不同。

同樣《格本》稱謂每幅畫都有墨字題記及店號紅色印鑑,此兩印鑑在《格本》每一幅畫內,與《瓷書》內各圖的印鑑比較,也一模一樣!但兩個紅印字細小漫漶不清,絕非店號,依稀第一個印可能為「檢」字,下面一印字莫能辨識。

瓷器包裝/ 瓷器運送: